FP知識3分クイズ

2026.01.14

【医療保険制度】2026年 「子ども・子育て支援金」開始で保険料はいくらになる?

Share

公開:2025.08.15

教育費、中でも大学進学にかかる費用は、多くのご家庭にとって大きな関心事です。子どものために十分な教育を受けさせたいと考える一方で、その経済的負担は決して軽いものではありません。こうした状況を受け、政府は少子化対策の重要な柱として、高等教育への経済的支援を段階的に強化しています。

特に2025年度(令和7年度)からは、扶養する子どもが3人以上いる「多子世帯」を対象に、所得制限を撤廃した授業料等の実質無償化が始まります。これは、世帯の所得に関わらず大学等の入学金・授業料が支援されるという、子育て世帯の家計に直結する大きな変更点です。

2025年度から始まる多子世帯(扶養する子ども3人以上)への支援において、私立大学に進学した場合に減免される入学金と授業料の上限額として、正しい組み合わせは次のうちどれでしょう?

A. ③入学金:約26万円、授業料:約70万円

正解は③です。2025年度から始まった多子世帯への支援では、進学先の学校の種類(大学、短期大学、高等専門学校)と設置者(国公立、私立)によって、減免される入学金・授業料の上限額が定められています。私立大学の場合、入学金の上限額は約26万円、年間の授業料上限額は約70万円に設定されています。国公立大学の場合は、法令で定められた標準額(入学金:約28万円、授業料:約54万円)が全額支援の対象となり、多くの大学ではこの金額がそのまま適用されるため、実質無償となります。

ちなみに、選択肢の①「入学金:約13万円、授業料:約70万円」は私立の高等専門学校、②「入学金:約25万円、授業料:約62万円」は私立の短期大学に進学した場合の上限額です。子どもが目指す進路によって支援内容が異なるため、次の表で正確な情報を確認しておくことが大切です(図表1*上限額は2025年6月時点。単位(万円)未満を四捨五入しています)。

出所:独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)「令和7年度からの多子世帯支援拡充に係る対応について」を基に日本FP協会作成

今回の多子世帯への支援拡充は、2020年4月にスタートした「高等教育の修学支援新制度」がベースになっています。この制度は、返済が不要な「給付型奨学金」の支給と、「授業料・入学金の減免」をセットで受けられる画期的なもので、学びたい意欲のある学生を経済的に支えることを目的としています。

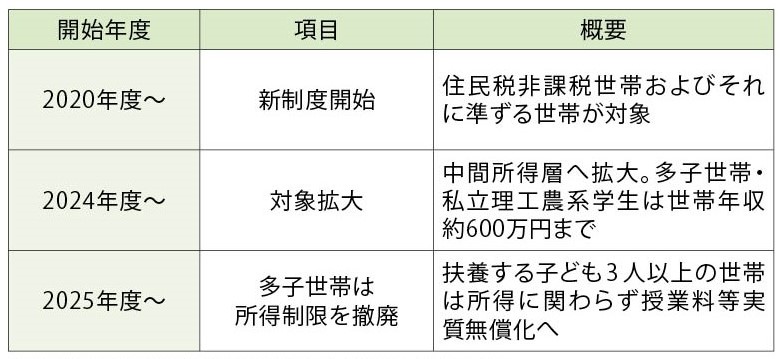

制度はこれまで段階的に拡充されてきました。発足時は住民税非課税世帯などに限られていましたが、2024年度には中間所得層にも対象が拡大されました。具体的には、扶養する子どもが3人以上いる多子世帯や、学費が高額になりがちな私立の理工農系分野に進学する学生のいる世帯を対象に、世帯年収の上限額が約380万円から約600万円まで引き上げられたのです。この拡充により、給付型奨学金の対象者は、それまでの約60万人から約80万人に増え、より多くの学生が支援を受けられるようになりました。今回、2025年度に多子世帯の所得制限が撤廃されることで、支援の輪はさらに大きく広がることになります(図表2)。

出所:文部科学省「高等教育の修学支援新制度」を基に日本FP協会作成

高等教育の修学支援新制度は進学を控えたお子さんのいるご家庭にとって大変心強い制度ですが、利用に当たってはいくつか注意点があります。まず「無償化」といっても、大学が独自に設定している授業料などが国の上限額を上回る場合、その差額分については自己負担となります。

最も注意すべき点は、修学支援新制度は自動的に適用されるわけではないというところです。支援を受けるためには、必ず保護者や学生本人が日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金に申請し、多子世帯であることの認定を受ける必要があります。申請手続きや期間については、JASSOのウェブサイトや、在学している学校、または進学予定の学校に問い合わせる必要があります。

子どもの教育費は、「人生の三大資金」の一つとされるほど大きな支出です。今回ご紹介した奨学金制度の拡充は、未来を担う子どもたちが学びの機会を失わず、子育て世帯の経済的な不安を和らげるための重要なセーフティネットといえるでしょう。ご自身の家庭にどの制度が適用されるのかを確認し、資金計画に役立てましょう。

この記事の閲覧は

日本FP協会会員限定です。

ログインすると下記の機能が利用できます。

24時間中にアクセスが多かった記事です。

1週間中にアクセスが多かった記事です

先週1週間中にいいね数が多かった記事です

1週間中にコメント数が多かった記事です

FP・専門家に聞く

2026.02.10

【経済動向】日本経済「失われた30年」は終わったのか?(永濱利廣氏)

FP・専門家に聞く

2026.02.03

【介護・施設】要介護者が入所できる 3つの公的な高齢者向け施設を知る(畠中雅子氏)

FPトレンドウォッチ

2026.02.12

日々の生活にも大打撃! 急増する「ランサムウェア」での被害

FPトレンドウォッチ

2026.02.09

新生活に向けてチェックしたい 引っ越しに関する手続きリスト(上)

FPトレンドウォッチ

2026.02.04

下取り?買い替え? 不要になったPC・スマホの処分方法

FPトレンドウォッチ

2025.09.03

いったん下がったコメ価格、実りの秋で再高騰?【トレンド+plus】